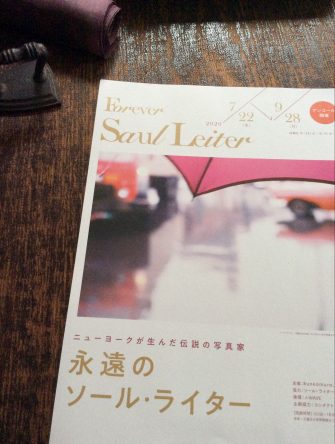

生誕100年記念

ソール・ライターの原点 ニューヨークの色

Exhibition Information

For English, please scroll down.

展覧会のご紹介です。

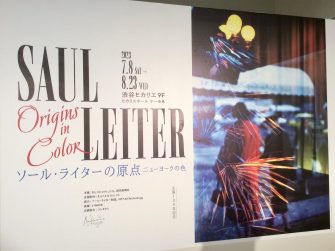

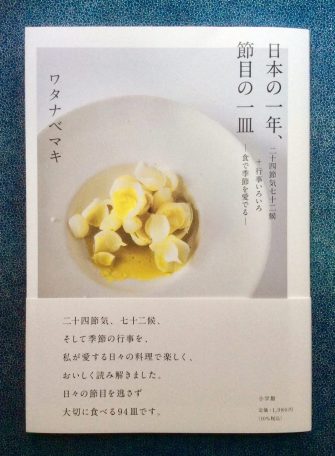

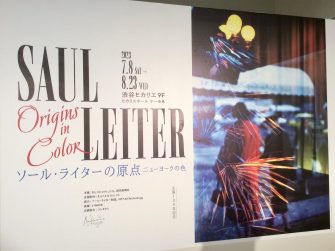

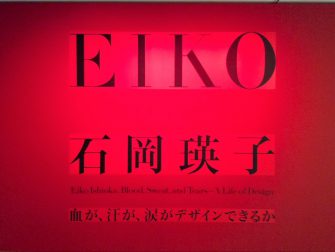

生誕100年記念 「ソール・ライターの原点 ニューヨークの色」

100th Anniversary of SAUL LEITER’s birth: Origins in Color.

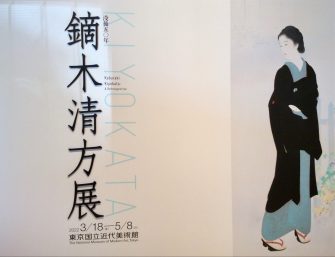

東京・渋谷ヒカリエ9Fのヒカリエホールにて、生誕100年記念 「ソール・ライターの原点 ニューヨークの色」が開催されています。

会期 2023

7月8日(土)― 8月23日(水)

休館日なし

11:00-20:00 (最終入場は19:30まで)

https://www.bunkamura.co.jp/

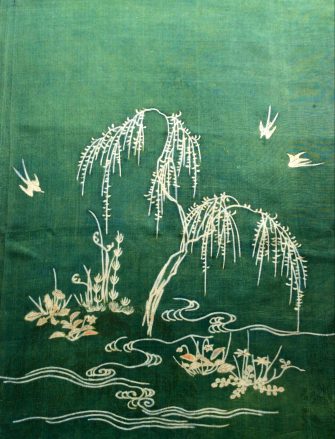

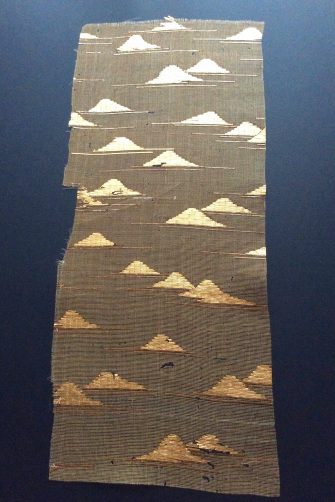

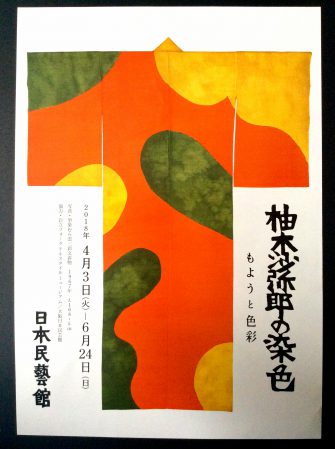

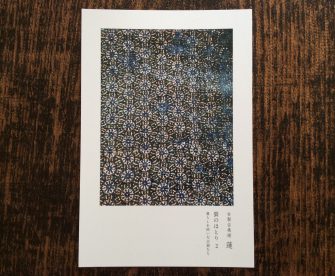

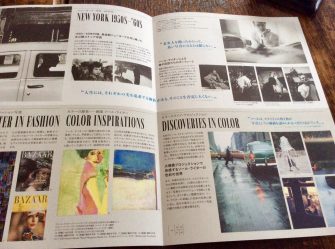

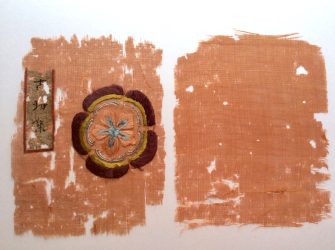

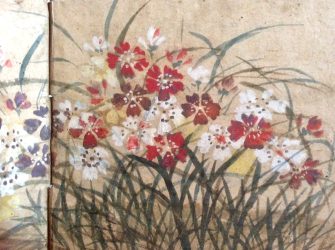

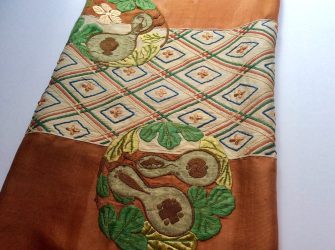

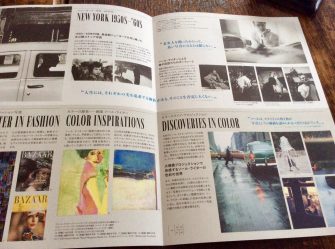

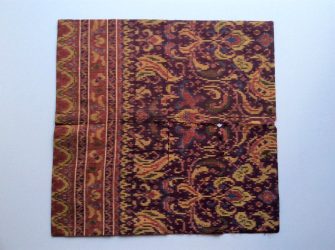

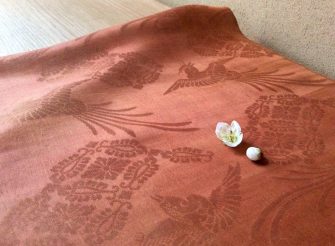

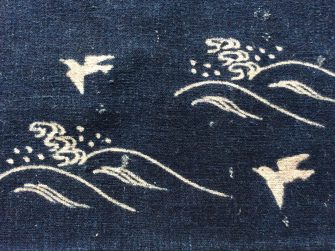

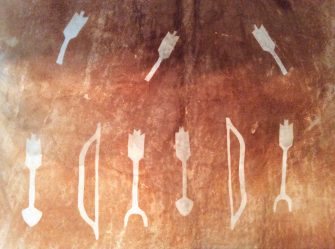

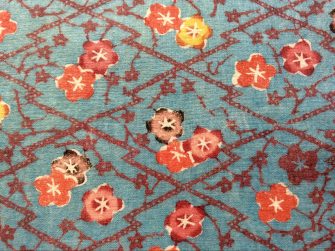

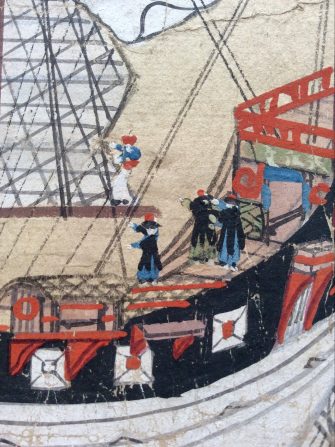

日本美術を愛好し語ることを好んだという写真家ソール・ライター。

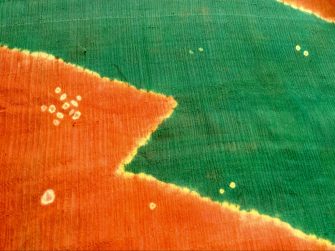

彼はカメラを通して色を見つけ、色が生み出すその空間に漂う一瞬の時間を写真に捉えています。耳に届かない多くの音の存在、降りしきる雪、やがては消えゆく窓硝子の雨粒。人も、陽の光も、すべては移行する時間の中に在り、ソール・ライターの作品に宿る無常ということ、彼の作品に通底しているFleeting beauty -儚い美- に日本的なものが在るように思えるのです。

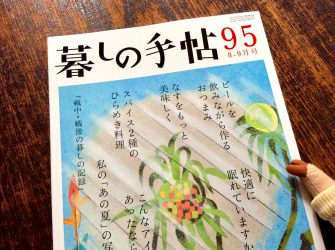

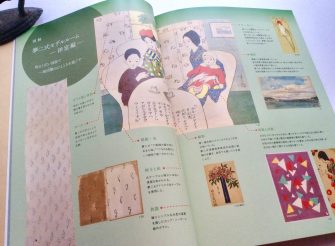

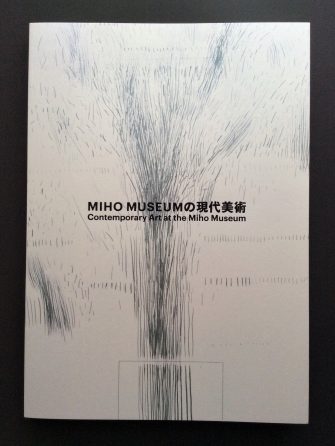

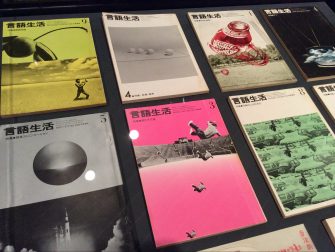

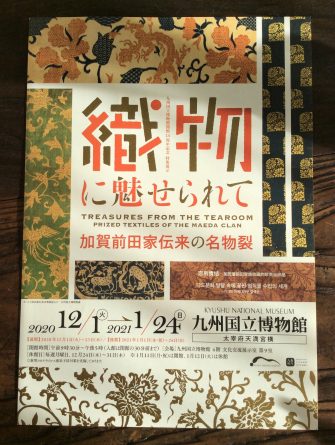

ニューヨークのアトリエに遺された約1万点余りの膨大なスライド写真の中からソール・ライター財団が厳選し、昨年8月に刊行された未発表作品による写真集『まだ見ぬソール・ライター THE UNSEEN SAUL LEITER』(日本語版は青幻舎より発刊)に色彩に関連し、大変僭越ですが、わずかですがこちらの御本に関わらせていただきました。ソール・ライター財団のマーギット・アーブ氏、マイケル・パリーロ氏、そして親愛なるソール・ライターに心からの感謝を申し上げます。生誕100年記念のこの展覧会で、色彩と時間が交差する一瞬をみつめたソール・ライターの美的感覚を感受し、人知れず美の世界を捉え続けてきた彼の心の在りようにも想い馳せたいと思います。ヒカリエホールにて8月23日まで開催です。

なおこちらの記事はソール・ライター財団に許可をいただき掲載させていただいております。

こちらは「蓮の道草」にも掲載いたしております。 どうぞ御覧ください。

100th Anniversary of SAUL LEITER’s birth: Origins in Color.

Exhibition Information

100th Anniversary of SAUL LEITER’s birth: Origins in Color.

Venue: Shibuya Hikarie Hall

Dates: July 8th―August 23rd, 2023

Open every day

Time: 11:00―20:00 (Last entry 19:30)

Saul Leiter is a photographer who loved and talked about Japanese art on a daily basis. He found colors through his camera. He captures the time and space that was created by those colors, many sounds that we cannot hear, the falling snow, and the raindrops reflected on the glass window that eventually disappear. People, sunlight, and everything exists within the ever-changing time; the concept of“Mujo” dwells in Saul Leiter’s work. I think there is a fleeting beauty similar to that of the Japanese sense of beauty throughout his work.

The Saul Leiter Foundation carefully selected from approximately 10,000 slide photographs from his New York atelier, and published a photo book of this unpublished work in August last year. The title was THE UNSEEN SAUL LEITER, published by Seigensha in Japan. I was very humbled to be involved in a small way, as a person who also cherishes the existence of color. I would like to thank Ms. Margit Erb and Mr. Michael Parillo of the Saul Leiter Foundation and our dear Saul Leiter from the bottom of my heart. At this exhibition commemorating the 100th anniversary of his birth, I would like to feel the aesthetic sensibility of Saul Leiter, who captures the moment where color and time intersect. I also would like to ponder where Saul’s sense of beauty is coming from. This exhibition will be held until August 23rd. Please note that this is posted with the permission of the Saul Leiter Foundation.

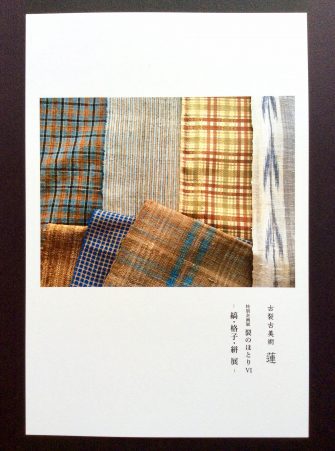

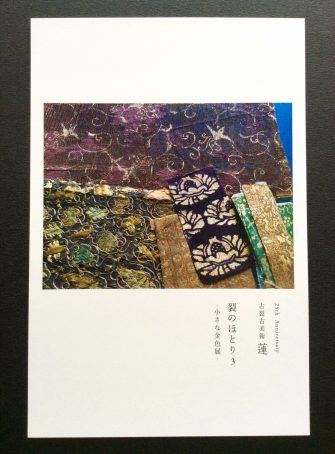

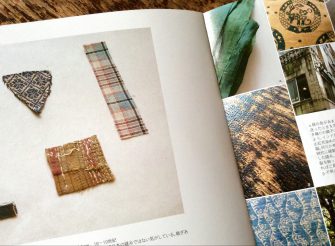

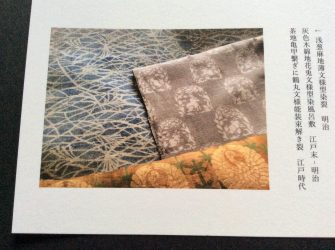

Kogire Kobijyutsu Ren

Hiroko Tabe

-コピー-2-e1577247397495-335x249.jpg)