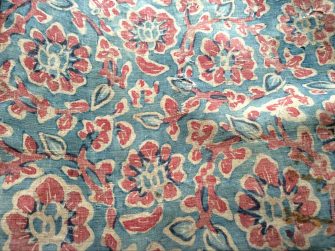

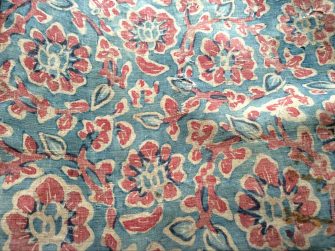

浅葱地花唐草文インド更紗 17~18世紀

七月になりました。

今日は一日梅雨の晴れ間で、風がつよく、窓の外からは風の音と繁る木々たちの葉擦れの音が聞こえていました。こうした自然の音は平安時代から、もっと前の太古の時から、変わらない音でしょう。心地よい音の走りを耳で追いかけていると、近づいた七夕の“笹の葉さらさら”という言葉も音として浮かんできました。

幼い頃は笹に七夕飾りをしました。そして七夕が終わると近くの川に、飾りのついた笹を流しに行きました。今ではとても出来ないことですね。流した笹が、流れの途中で引っかかったり、水の勢いでまた流れて行ったり。そのうちに遠く見えなくなると、広い海まで行ってくれるかな、などと子供心に空想に耽ったものです。あの川に流されて遠のいてゆく七夕飾り、願いごとを書いた短冊の色紙の、桃色や黄色のとりどりの色が沈んでは浮かぶ、その繰り返しを見えなくなるまでずっと見ていたのは昭和の橋の上でした。

写真は十七~十八世紀頃に製作された浅葱地花唐草文インド更紗です。(ご購入いただいたお客様のご了承をいただき掲載させていただいております。)

初蝉の聲が聞こえてくると、暑さでアイロン仕事も遠のきがちです。 でも、皆様に愉しんでいただける古裂をまたご紹介させていただきます。

今月もよろしくお願いいたします。