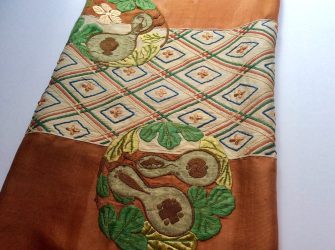

紅絽地瓢箪文様刺繍裂 部分

江戸後期 19世紀

八月になりました。

ついこの前が六月三十日の夏越の祓で、一年の半分がもう過ぎたと思っていたところ、七月も瞬く間に過ぎてしまいました。すでに今年後半になる八月は、夏休みにお盆に打ち上げ花火、蝉の聲と冷たい西瓜に打ち水と、日本の夏もこのひと月に極まります。皆様は迎え火、送り火をされるでしょうか。私は今もしており、お茄子ときゅうりの牛馬を作ります。牛馬の足は、迎え火に使う苧殻です。

子供の頃はお盆が終わると、この牛馬を近くの川へ流しに行ったものですが、今の時代はそうしたことは出来なくなりました。七夕の笹も、川へ流しに行きました。七夕の笹も、お茄子ときゅうりの牛馬も、この川を流れてやがて海に行くのだと祖母に教えられました。急な流れではない川ですから、七夕の笹はとてもゆっくりと、途中で川辺に引っ掛かりながら、そのうちに流れに押されて、川が曲がったその先まで行くと、とうとう見えなくなりました。あの笹がこの川から広い海に行く…。子供なので想像を膨らませて、綺麗な七夕飾りを付けたままの笹が、昼も夜も、ずっと海まで流れて旅することを思い浮かべて、もう何も見えなくなった川の曲がったところを暫くじっと見つめたものでした。

牛馬は、そのまま流してはいけないと祖母が言うので、きれいな半紙にくるみました。小さなお茄子ときゅうりに苧殻の足をさした牛馬のこと、最初は川面に浮かんだり沈んだりして見えていても、まもなくどこに行ったのかわからなくなります。仏様の乗り物だという牛馬を川に流し終えると、祖母は決まって「また来年」と川に向かって呟いて、橋の上から手を合わせていた。そんな記憶のモザイクがコトコトと寄せ集まり、普段は忘れているような思い出が立ちのぼってくる、そんな暑い夏のお盆です。京都・五山の送り火の日は、今年も人出が多いでしょうか。どうか雨に降られませんようにと思います。

まだこの猛暑は続きますが、足元では秋の気配もしています。夜には道端からリリリと虫の音が聞こえてきます。暦では立秋が過ぎ、夏の終わりを告げました。陽の暮れるのが少しばかり早くなったような気がしています。こちらは引き続き、古裂のいろいろを進めてまいります。

とくべつ暑いこの夏です。どうぞ皆様くれぐれも御自愛下さいませ。

今月もどうぞよろしくお願いいたします。

*画像の古裂は御購入頂きましたお客様のご了承をいただき掲載させていただいております。