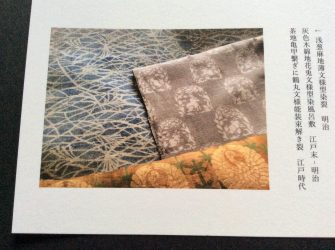

蹴鞠装束の鞠袴の裏地 平絹 紅花染め

江戸後期 18世紀

9月開催予定

裂のほとりⅦ

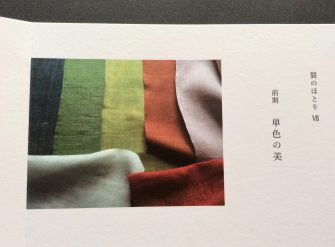

前期「単色の美」のご案内です。

9月28日(火)-29日(水)に開催予定の「単色の美」は、天然染料で染色された江戸時代の絹・木綿・麻(大麻または苧麻)・紬を中心として、単色の古裂のみで展開する企画展になります。

今展では、単色のものでも地文様が織り出されているものにつきましては出品に取り入れずに、全てplainの無地の裂にて展開する形です。単色無地に染め上げられた古裂の、古く魅力的な色彩の表れと、素材による色感、目に映るひとつの色の深き浅きに、そこに自然をみるような美しさが在ることをご紹介させていただきたいと思います。

「単色の美」に出品予定の裂々は、寺院に奉納され、年記銘が墨書されている染織品のように江戸時代の年記は認められてはおりませんが、江戸時代のきものや江戸時代の衣服の一部に使われていたもの、寺裂の裏地を自身で引き解いたものなど、江戸期の裂と当店が判断しているものを軸に出品いたします。今回二日間と短い会期ですが、「色」の存在は自分の中でとても大きな存在としてあるので、一度ならず今後もささやかでも何らかの形で色彩の企画を温めてまいりたいと思います。

どの地域や階層においても、身に纏う色が古代より続く天然染料によって染められていた、その最後の時代が江戸時代ということを思うと、日本の色彩文化を考える上で江戸期はとても重要な時代であり、現代の服飾の世界におかれましても何か新鮮な発見がこの時代の中に在るような気がしています。今に伝え遺された天然染料による古裂の色に、江戸時代の草木たちの息吹が潜んでいること、日本の単色無地の古裂の豊かな色彩の世界の一端を御覧いただけましたら幸いです。

状況のむずかしいときでございます。どうぞご無理のないよう、そして状況が変化してくれることを願いながら準備してまいります。

引き続きホームページのお知らせを気にしていただけましたら幸いです。

どうぞよろしくお願いいたします。

【写真】

こちらは江戸後期の蹴鞠装束の白地鞠袴の裏地に使われていた紅花染めの平絹です。

以前入手したこちらよりも時代の古い、江戸中期くらいあるように思える白地鞠袴の裏地にも、同じような色調の紅花染めの平絹が使われておりましたので、もしかすると白地の鞠袴にはこのような色の絹布を裏地に使用するというような約束ごとがあるのかもしれません。

*こちらの記事は「展示会/Exhibition」の前期「単色の美」をスクロールしていただいたところにもございます。

*お問い合わせを頂いております小冊子『裂のほとり』、また「単色の美」に関する印刷物の発行は今のところ予定がなく申し訳ございません。お問い合わせ下さり誠にありがとうございます。ぜひまた機会をみつけたいと思っております。